Octobre 1895

Lettre n° 16

Tananarive, le 6 Octobre 1895.

Ma chère Angèle,

Je suis dans une chambre tapissée avec trois grandes fenêtres, parquetée, et aussi confortable qu’une chambre d’habitation européenne.

C’est une maison qui nous a été louée par un officier de l’armée hova,

M. Razafimandimby, un ancien élève de Saint-Maixent.

J’ai encore la tête qui bourdonne, et je me tape souvent les côtes pour m’assurer que je vis bien au milieu d’une ville, après avoir campé si longtemps dans le désert.

Je vais reprendre l’historique de ces derniers jours de campagne qui méritent d’être fixés, car ils feront époque dans notre histoire militaire.

Le 28, nous avons rallié avec notre groupe, le groupe du général Metzinger où se trouvait le général en chef.

On a appris que les Hovas avaient coupé les digues qui inondent les environs de Tananarive au Nord et à l’Ouest, et il a été convenu qu’on tournerait la ville par le Nord, et qu’on passerait par Ambonimangho, ville sainte, pour attaquer Tananarive par l’Est, où se trouvent des hauteurs qui permettent le bombardement.

La marche du 28 a été assez éprouvante, car l’ennemi nous suivait constamment et nous tirait dessus, mais il a été facile, grâce à la nature du terrain qui est partout découvert, de le tenir à distance et d’éviter les surprises qui auraient pu être dangereuses.

Le soir, nous avons bien bivouaqué près d’Ambonimangho, et les Hovas qui gardaient leur ville sainte ne nous ont pas inquiétés.

Probablement qu'ils craignaient qu’on leur bombardât les tombeaux de leurs ancêtres.

Le matin, nous avons fait une longue marche en terrain découvert.

En arrivant à 2 km d’Ilafy, les Hovas se sont montrés et ont commencé à tirer. Ils avaient de l’artillerie. J'ai été arrêté avec mon bataillon pour protéger le passage du convoi des vivres qui aurait pu être attaqué.

À 5 heures du soir, j'ai repris ma marche. J’ai aperçu alors en arrière de moi, à environ 3 km, un fort rassemblement d’environ 2.000 Hovas qui paraissaient vouloir nous tourner et couper nos communications.

En arrivant à Ilafy, j’ai reçu l'ordre de passer la nuit avec deux compagnies sur ce point, pour protéger la colonne qui allait bivouaquer à 2 km plus loin.

Je t’assure que nous n'avons pas dormi beaucoup les uns et les autres, et pour mon compte personnel, étant donné la responsabilité qui m’incombait, j’ai veillé pendant presque toute la nuit.

Vers 8 heures du soir, de nombreux feux se sont allumés et c’était comme une grande ville devant notre front.

Le village d’Ilafy est un véritable coupe-gorge. Les maisons sont bâties sur des rochers à pic, entrecoupés de déchirures profondes, au milieu desquelles sont de gros arbres et des buissons épineux, grenadiers, cactus, aloès, etc.

On n’accède aux maisons que par des escaliers à pic, et les rues sont de véritables échelles. Tout cela est couronné au sommet par une sorte de forteresse, entourée de fossés et de palissades hautes et épaisses.

J’ai commencé par faire évacuer complètement le village afin de n’avoir personne sur ma tête, puis nous avons exercé une surveillance de tous les instants.

À 5 heures du matin, nous avons vu les Hovas qui commençaient à se porter en avant.

J’ai fait cacher tout mon monde, afin de les laisser approcher le plus possible sans tirer.

Ils étaient au moins 2.000. Je devais, d’après les ordres reçus la veille, faire partir une de mes compagnies (Thal) pour escorter le convoi, et par suite, je restais avec une seule compagnie (Rouvier), en attendant que le colonel

De Lorme vienne me renforcer avec trois compagnies de tirailleurs haoussas.

La situation devenait très critique, lorsque les Haoussas sont arrivés. J'ai passé le commandement au colonel De Lorme et j’ai rejoint mes deux autres compagnies qui étaient à la disposition du général Voyron.

Je venais à peine de quitter le colonel De Lorme, que les Hovas ont attaqué.

Ils avaient des canons qu’ils avaient dissimulés. La lutte a été très chaude et il fallait à tout prix les maintenir, pour ne pas être inquiétés sur nos derrières pendant que tout le corps expéditionnaire marchait sur Tananarive.

Les coups longs de leur artillerie tombaient dans notre bivouac,

et y causaient un certain désordre.

À 6 heures, nous partions avec le général en chef et l’artillerie, que je devais protéger pendant le combat.

Cela m'a procuré le plaisir d’assister au combat du 30 qui sera toujours présent à ma mémoire. C'était un spectacle réellement grandiose.

Nous devions, avec la brigade Voyron et notre artillerie, faire une démonstration sur le front, pendant que le général Metzinger faisait un mouvement tournant pour s’emparer des hauteurs au Sud-Ouest de Tananarive (observatoire), pour bombarder la ville.

À l’Est de Tananarive, se trouvent trois séries de hauteurs formant des chaînes parallèles.

La plus éloignée était garnie par des éléments tirés de la brigade Metzinger, nous occupions celle du milieu et les Hovas l’autre, la plus rapprochée de la ville.

La ville est immense et bâtie en amphithéâtre, dont le palais de la Reine occupe le sommet. Toutes les terrasses étaient garnies de monde, et comme les Hovas sont vêtus de lambas blancs, on aurait dit de la neige.

Nous avons pris position avec les troupes de la brigade et une batterie d’artillerie, sans être inquiétés !

Bientôt quelques éclaireurs hovas ont ouvert le feu, et la fusillade n’a pas tardé à être générale.

Nous étions à environ 1.000 à 1.200 m de distance. Nous ne répondions pas, ayant pour mission de tenir nos positions le plus longtemps possible et de traîner le combat en longueur.

Bientôt les Hovas, enhardis, s’avancent jusqu’à 800 m et même 500 m de nous, et nous sommes couverts de balles, surtout les officiers sur lesquels d’excellents tireurs paraissent viser.

Étant allé voir moi-même sur la hauteur avec un soldat pour me rendre compte de ce qui se passait, j'ai été fusillé d’importance et c’est miracle que je n’ai pas été atteint, d’ailleurs, il en est de même du général en chef et de son état-major.

J’ai fait avancer une section qui a tiré quelques feux de salve sur les groupes les plus rapprochés, ce qui les a maintenus à distance.

J’étais assis derrière les tireurs et c’était une véritable musique que ce sifflement des balles qui passaient sur nos têtes. Comme les hommes étaient couchés, ils n’ont pas été atteints.

Les Hovas devenant de plus en plus nombreux sur les hauteurs en avant, le général en chef a fait mettre l’artillerie en batterie.

Elle venait à peine de sortir de son abri et de prendre position, qu’un coup de canon partait du mamelon en face où des batteries hovas étaient dissimulées.

L’obus a passé en soufflant sur nos têtes et est allé tomber à 500 m plus loin.

À partir de ce moment, le feu de l’artillerie n’a pas cessé et nous avons été entourés de projectiles. Heureusement ils n’éclataient pas, sans cela personne n’aurait échappé, et surtout l’artillerie aurait beaucoup souffert.

Les deux artilleries ont lutté l’une contre l'autre et la lutte a duré plus de deux heures pendant lesquelles les Hovas n’ont cessé de nous envoyer obus et balles.

J’avais abrité tout mon monde derrière un talus élevé où on était peu exposé aux tirs percutants.

Nous ne perdions pas de vue les batteries hovas, et dès que la fumée apparaissait, tout le monde se baissait pour laisser passer les projectiles.

C’était un jeu, et tout le monde en riait malgré le danger couru.

Enfin, le feu des Hovas a été éteint. En ce moment, le général en chef était très inquiet.

Il était 11 heures, et le général Metzinger ne paraissait pas. Toutes les crêtes en avant étaient blanches de monde comme neige.

C'était une pétarade infernale à laquelle nous répondions par quelques salves, pour ne pas trop user nos munitions.

En arrière, le colonel De Lorme maintenait les Hovas qui devenaient très inquiétants. S'ils avaient eu un peu plus d’audace ils pouvaient nous attaquer et notre sort était bien précaire.

Car nous ne pouvions opposer à 7.000 ou 8.000 hommes que 300 hommes à peine, de notre côté, sur la droite.

La brigade Metzinger ne paraissait toujours pas, et le général en chef était dans une inquiétude mortelle.

Heureusement, les Hovas ne savaient pas quel était notre nombre en avant d’eux, et ils se méfiaient sur leur flanc, du côté de l’observatoire.

Tout d’un coup, on aperçoit les têtes de colonnes du côté de l’observatoire et l’artillerie Metzinger commence à donner.

Le coup d'œil était féerique. Toute la ligne des Hovas était blanche de fumée, et on aurait dit des roulements de tonnerre. Leur position était formidable.

Nous assistions à ce drame en spectateurs, car aussitôt les Hovas avaient quitté leur gauche pour se porter en masse sur leur droite, comptant que l'effort principal se produirait de ce côté !

Les tirailleurs sakalaves et algériens se portent rapidement en avant, mais ils se heurtent à des positions formidables, et sont couverts de projectiles.

Les Hovas, voyant l’hésitation des tirailleurs algériens, descendent leurs pentes en courant et en poussant des cris formidables.

La 1ère compagnie de turcos recule un moment, et la lutte devient terrible.

Le général en chef voyant cela n’hésite pas, et poste le 1er bataillon du 13e (Borbal-Combret) et une compagnie de mon bataillon ( je n’en avais que deux dans la main, dont une en soutien de l’artillerie) sur les crêtes en avant, en les faisant d’abord couvrir d'obus par notre batterie.

Les crêtes sont couronnées, malgré une défense énergique des Hovas qui continuaient à tirer sous les éclats des obus à mitraille.

À ce moment, l’Infanterie de Marine qui avait des vues en arrière des positions occupées par les Hovas, fait des feux de salve qui terrorisent ces derniers, et le mouvement de recul se produit. Les turcos sont dégagés, et se portent en avant avec élan.

Toute la ligne tire et avance, c’est magnifique. On s’entend à peine.

Les crêtes en avant de Tananarive sont en notre pouvoir et aussitôt nous nous y portons avec l’artillerie. Il est 3 heures du soir environ. C’est un moment de répit, car l’ennemi est désorganisé et le plus grand nombre rentre en ville pour s’y défendre.

Nous en profitons pour casser une croûte et boire un peu de café, car tout le monde était exténué.

J’ai vu, en ce moment, le général Voyron qui paraissait brisé.

À 4 heures, on commence à recevoir des obus tirés de la ville. L’un d'eux éclate à 20 m de ma 10e compagnie, du palais de la Reine nous recevons également des obus.

Aussitôt l’artillerie recommence son tir et on bombarde le palais. C’était le moment le plus solennel. Les obus tirés avec une très grande précision éclataient sur le palais, et bientôt les batteries hovas étaient réduites au silence.

Le général en chef décide qu'on va donner l’assaut.

Le général Voyron me donne le commandement d’une colonne de trois compagnies, et au colonel Bouguié une colonne de deux compagnies.

Les Hovas avaient évacué les pentes Sud pour se cacher à l’Est.

Un assaut était à peu près impossible dans une ville pareille, et c'était la perte du corps expéditionnaire, aussi, pendant que j’organisais ma colonne, je pensais aux vides qui allaient se produire dans un moment, et je pensais à vous, que j'avais bien des chances de ne plus revoir.

Le signal est donné. Je fais déployer le drapeau du régiment colonial qui m'avait été confié (c’était la première fois depuis le début de la campagne qu’il flottait), il faisait une forte brise qui le faisait claquer au vent joyeusement.

Nous partons, lorsque tout à coup, le général en chef nous fait dire d’arrêter, les Hovas, terrifiés par le tir de notre artillerie, demandent à capituler.

En effet, le pavillon de la Reine est amené sur son palais, et remplacé par un pavillon blanc.

Bientôt, un parlementaire arrive avec un grand drapeau blanc.

Je t’avoue que j'ai éprouvé un grand soulagement en voyant terminée cette aventure qui aurait pu coûter la vie à tout le monde, avec une défaite à peu près certaine pour nous.

Je m’en suis mieux rendu compte encore, après avoir vu l’état des rues où, à coups de pierres seulement, on nous aurait écrasés.

Il était 5 heures du soir lorsque l'ordre a été donné de pénétrer en ville.

À ce moment, la ville offrait un coup d’œil féerique. Toutes ces maisons au milieu de la verdure, éclairées par le soleil couchant, faisaient un très bel effet.

Les habitants reprenant confiance, se montraient de nouveau dans les rues et sur les terrasses, d’autres en bandes descendaient des rues de la ville et gagnaient la campagne, emportant leurs tués roulés dans des nattes, et leurs armes.

Tous ces gens-là n’avaient pas l’air de sortir d’un combat acharné, et paraissaient tout naturellement vaquer à leurs affaires.

J’avais dans mon bataillon mon adjudant-major le capitaine Lamolle qui avait habité Tananarive et plusieurs soldats de son ancienne compagnie qui étaient tout indiqués pour servir de guides.

J’en ai donné un au colonel Bouguié qui est parti devant avec le 1er bataillon et le drapeau du 13e régiment, moi, j’ai suivi avec mon bataillon et le drapeau du régiment colonial.

Nous avons parcouru d’abord une longue digue traversant des rizières puis nous avons pénétré dans une des rues principales de la ville. Il y avait une foule compacte de gens armés regagnant leur village qui nous regardaient maintenant en curieux, après nous avoir tiré des coups de fusil, une heure avant.

La foule grossissait d’instant en instant, et je prenais toutes les mesures de précaution pour éviter un accident.

La rue par laquelle nous montions, qui est une des belles de la ville, est assez étroite et grimpe affreusement.

De loin en loin, elle était barricadée avec des pavés tout comme l’auraient fait en France de bons révolutionnaires ; ce qui prouve que les Hovas avaient l’intention de nous disputer les rues.

Toutes les maisons, installées à l’européenne, étaient garnies de curieux qui nous saluaient.

Nous grimpions toujours, escaladant les cailloux des barricades, tournant à droite et à gauche dans des rues sinueuses, toujours salués par des attroupements de gens en lambas blancs.

Il faisait presque nuit quand nous sommes arrivés au palais de la Résidence où nous devions loger.

Figure-toi le gouvernement général d’Hanoï, en mieux cependant, un jardin et des pelouses superbes autour.

Nous avons fait dresser des tentes dans la cour, on a mangé un morceau et tout le monde s’est couché, éreinté d’une journée pleine d’émotions.

Les oreilles nous bourdonnaient pendant la nuit des détonations d’armes à feu et de cris, et il nous semblait toujours qu’on tirait près de nous.

Le matin, toute la ville paraissait en fête. J’ai fait un tour dans le jardin qui est encore en bon état, et le verger était même cultivé, des fraisiers en fleurs et de superbes rosiers couverts de roses.

Au bas, se trouve un lac exactement semblable à celui d’Hanoï, avec des pavillons au milieu, comme la pagode du petit lac.

J’étais émerveillé de tout ce que je voyais, et je pensais à vous autres qui seriez si bien auprès de moi.

Le climat paraît excellent et il fait encore, à cette saison, presque froid. C’est le printemps, tout est en fleurs. Il y a quantité de lilas perse, le même arbre que nous avions au Mourillon au milieu du jardin, chez Madame Garoux.

Vers 8 heures, le général commandant en chef qui n’était pas rentré en ville la veille, a fait son entrée triomphale. On entendait sonner « Aux champs » dans toute la ville et cela faisait un fort bel effet.

Je l'ai reçu dans la Résidence avec mes deux compagnies, un peloton de cavalerie et une compagnie du génie. On a alors hissé les couleurs sur le palais et on a sonné « Au drapeau ».

Le jour même, j’étais désigné pour occuper avec mon bataillon, le palais de la Reine et du premier ministre, une compagnie dans chacun d’eux, et les deux autres compagnies allaient loger dans un temple protestant au Sud de la ville.

Le palais de la Reine est une construction très grandiose, mais mal entretenue.

Pour le moment elle servait de parc d’artillerie, et tout était farci de munitions encaissées et prêtes à partir.

Sur l’esplanade qui domine toute la ville et qui a des vues très étendues sur les environs, se trouvaient des batteries d’artillerie très belles.

La Reine habite un petit pavillon à côté de son palais, à côté du premier ministre.

Une nombreuse suite de nobles monte la garde autour des postes.

En faisant la reconnaissance des lieux, j'ai trouvé un officier hova, habillé à l’européenne, parlant admirablement le français, qui a suivi les cours de Saint-Maixent.

Il s’est présenté à moi très correctement en qualité d'officier de garde au palais et m’a fait les honneurs, me faisant tout visiter.

Partout des éclats provenant du bombardement et des mares de sang qui prouvent que les éclats n’ont pas seulement endommagé les murs.

À côté d’une pièce de canon Système Armstrong de 90, se trouvait une mare de sang de plus d’un mètre.

Un obus français a éclaté sur la pièce, tuant tous les servants, dont un était coupé en deux, littéralement. Tout cela n’est pas beau, mais c’est la guerre et on ne fait pas la guerre sans casser des œufs.

Ici nous nageons dans l’abondance : on trouve tous les légumes de France, choux, navets, carottes superbes, céleris, etc.

On fabrique, en attendant mieux, des pains de riz qui ne sont pas mauvais ; dans deux ou trois jours nous aurons du pain, car on a trouvé de la farine dans plusieurs magasins.

Il y a ici un marché très bien approvisionné et, chaque vendredi, grand marché.

La viande est excellente et pour rien (bœuf, mouton, porc). La volaille et les œufs abondent (oies, dindes, poules, poulets), tout cela très bon marché.

Du lait excellent à 6 sous le litre, et encore tous les prix ont doublé depuis notre arrivée.

Tous ces braves gens sont enchantés. Nous avons élu domicile, avant d’avoir trouvé un logement, dans le télégraphe qui est inhabité pour le moment.

Nous sommes plutôt campés que logés. Nous avons l’intention (les officiers de l’état-major du bataillon) de louer une case commune, où nous installerons notre popote.

Cette maison que j’ai visité est très coquette et elle est bien située, sur la place d’Andohalo à côté de la cathédrale catholique, en face des bureaux de la place, et à côté du logement du colonel Bouguié.

Nous comptons nous y installer dans deux ou trois jours. Tu ne saurais croire combien nous sommes heureux de vivre dans une maison, après avoir campé si longtemps.

Aujourd’hui, nous avons aménagé dans notre petit logement, où nous sommes très bien, une chambre chacun, une salle à manger commune et un bureau pour l’officier payeur.

Logent avec moi, le Docteur Trabaud et sa pharmacie, M. Hitar officier payeur, et M. Martel, officier d’approvisionnement qui a remplacé M. Savy qui n’a pu nous suivre à Mangasoavina pour cause de maladie.

Nous avons pris un très bon cuisinier hova qui d’ailleurs est largement suppléé et surtout conseillé par l’officier d’approvisionnement, qui est un gourmand de première classe et qui cuisine admirablement.

Nous passons notre temps à manger.

Le vin est mauvais et il y en a peu, mais cela ne me gêne pas car je continue à boire du thé comme par le passé, et je m’en trouve toujours bien.

Ici on ne va pas en pousse-pousse ni à cheval car les rues sont de véritables escaliers, mais en filanzane ce qui est préférable. Figure-toi une chaise portée horizontalement par quatre hommes à l’aide de perches reposant sur les épaules des porteurs.

Ce mode de locomotion est parfait. On ne sent aucune secousse.

Les porteurs changent même d’épaule sans qu’on s’en aperçoive, tant leurs mouvements sont doux.

On paie chaque homme 10 Fr. par mois, il en faut au moins quatre lorsqu’on pèse 57 kg, comme moi. Soit une dépense de 40 Fr. par mois. Avec cela on passe partout.

On a deux voitures à quatre chevaux. On n’a pas à s’inquiéter de leur vivres, ils se nourrissent sur leurs appointements.

La domesticité est bien meilleure marché qu’en Indochine et on est parfaitement servi.

En somme une famille serait admirablement ici.

Le voyage, malheureusement, est bien long et bien chanceux pour une femme et des enfants et pendant encore assez longtemps il ne faudra pas y songer.

D’ailleurs, je compte partir le plus tôt possible.

C’est un beau pays auquel on doit s’attacher. Sa population paraît très douce et hospitalière. Il y a ici tous les fruits d’Europe, et j’ai vu de superbes pêchers couverts de fruits verts.

Il y a de la vigne, des nèfles du Japon et tous les légumes. À la saison des pluies la campagne doit être ravissante car tout est prairie, aussi loin que la vue peut porter.

Je suis installé dans ma petite chambre d’où je jouis d’une vue superbe, et je puis enfin sortir le peu d’affaires qui me restent et ce n’est pas lourd,

je t’assure, puisque cela tient tout dans ma petite cantine.

Je crois qu’on va faire monter ce que nous avons laissé en arrière, excepté par exemple les caisses de Majunga.

D'ailleurs la route est peu sûre pour le moment. Plusieurs bandes d’irréguliers battent la campagne, et pillent les convois.

J’aurais besoin, cependant, de mes effets, car ceux que j’ai sont râpés et j’ai l'air d'un mendiant. Avec cela j'ai une barbe hirsute qui me donne l’air d’un sauvage.

Ma santé est toujours très bonne et je t’assure que je rattrape le temps perdu en mangeant double, surtout des légumes. Je bois presque exclusivement du thé au lait en mangeant ; tu vois, par suite, que je ne puis que bien me porter.

On voit bien que je suis tranquille maintenant, je t’envoie un véritable journal que je pourrai continuer, je l’espère.

N°17

Tananarive, le 6 Octobre 1895.

Je ne t’ai pas raconté la capture du premier ministre et l’entrevue du général en chef avec la Reine.

Cela mérite cependant d’être lu.

Mon bataillon, comme je crois te l’avoir déjà dit, est chargé de la garde des palais du premier ministre et de la Reine.

Les négociations avec le premier ministre, en vue de l’établissement d’un traité, ont commencé, dès l’entrée à Tananarive.

Mais comme toujours, ce renard madré a essayé de gagner du temps et de nous rouler.

Comme première condition, il était convenu que toute l’armée hova serait désarmée, et que les particuliers rendraient leurs armes.

Tous les établissements publics, y compris les habitations privées des gros bonnets, et les palais, sont bondés d’armes et de munitions.

On se demande où ils se sont procurés tout cet armement, qui a dû leur coûter fort cher.

On a commencé à déménager tout ce matériel de guerre, pour le transporter dans l’îlot du petit lac.

Mais le désarmement des particuliers se fait lentement. On a décidé de se saisir de la personne du premier ministre, afin de le conserver comme otage, et d’en imposer ainsi à tous ses partisans.

Le 2, à 10 heures du matin, le général Metzinger, qui est gouverneur de la place, m’a fait appeler et m’a dit de faire tenir mes compagnies prêtes à prendre les armes, car on allait probablement s’emparer du premier ministre qui logeait au palais de la Reine.

J’ai fait ranger aussitôt la compagnie Desplanques dans la cour du palais, et j’ai fait prévenir la compagnie Thal de se tenir prête à rentrer au premier signal.

M. Ranchot est venu avec l’aide de camp du général Metzinger et un interprète, et l’entrevue a commencé dans un petit pavillon annexe du palais.

On y accède par une série de couloirs étroits où il n’est pas commode de circuler, et dont chaque coude ou escalier est fermé par une porte.

Je devais, si dans 10 minutes on ne me faisait rien dire, entrer baïonnette au canon, et le premier ministre était constitué prisonnier.

Tous les environs du palais étaient entourés par une foule compacte attirée par les préparatifs de l’entrevue, et peut-être aussi par l’attente d'un événement grave.

J’avais pris toutes les précautions pour prévoir un coup de main et le réprimer énergiquement.

Les pièces hovas restées sur la plate-forme du palais étaient tournées du côté de la porte d’entrée de derrière, et prêtes à être tirées par des soldats.

La compagnie Thal attendait un signal pour pénétrer dans le palais où elle remplaçait la compagnie Desplanques qui avait quitté la cour, pour entrer dans la salle d’audience.

Pendant les 10 minutes, j’étais sur la première porte gardée par un Hova avec un vieux soldat, baïonnette au canon, et prêt à tuer le gardien s’il avait tenté de fermer la porte.

Il y avait un énorme madrier appuyé contre le battant fermé. J'avais donné comme consigne aux soldats, dès que je rentrerai à la tête de la compagnie, d’ouvrir le deuxième battant et de mettre le madrier en travers, au milieu de la porte, pour empêcher qu'on puisse la fermer.

Un deuxième soldat devait sauter sur la porte du corps de garde et maintenir le poste ; enfin un soldat avait été désigné à l’avance pour rester à chaque porte, et empêcher qu’on ne la ferme après notre passage.

Je t'assure que j’ai éprouvé un moment d’émotion en attendant l’heure d’entrée. Qu’allait-il se passer ?

On pouvait prévoir un acte de révolte de tous ces individus voyant qu’on profanait l’asile de leur Reine, et ils étaient nombreux, et n’avaient pas l’air commode.

L’heure sonne, je crie « En avant », et je pénètre le premier dans la première cour, suivi de la compagnie, baïonnette au canon, qui se précipite comme un flot à la grande stupéfaction des Hovas qui ne croyaient probablement pas à ce coup d’audace.

Tout le reste est allé tout seul, et nous sommes arrivés sans encombre devant la salle d’audience.

La compagnie Thal, pendant ce temps, pénétrait sur l’esplanade du palais où elle remplaçait la compagnie Desplanques. Tout cela s’est fait dans quelques minutes.

À ce moment, le premier ministre est sorti, suivi des plénipotentiaires.

Il nous a salué, et nous lui avons tranquillement porté et présenté les armes.

C'est un homme d’un certain âge, à la physionomie intelligente et fine, avec beaucoup de distinction.

Il était vêtu très simplement à l’européenne, avec un petit casque plat dans le genre de celui que tu portais à Hanoï.

Il est monté dans son filanzane et nous l’avons escorté dans les rues jusqu’à l’un de ses logements, où il est resté prisonnier avec un poste et un officier pour le garder.

Il restera là, jusqu’à ce que toutes les clauses du traité aient été exécutées, ce qui est toujours très dur avec ces gaillards-là.

Le 3 Octobre, à 3 heures du soir, la Reine a reçu en audience solennelle le général commandant en chef.

Dès le matin, on a travaillé à aménager la salle du trône.

J’ai pu y pénétrer. Elle était encombrée de provisions, maïs et riz, et tout les abords étaient encore saccagés par un obus qui avait éclaté au-dessus.

D’ailleurs, les dalles étaient couvertes de sang, ainsi que le bas des murs dont un pan était recouvert de débris de cervelle, et portait des traces de mains ensanglantées.

L’intérieur dégagé nous à montré un coup d’œil assez étrange. C’est une grande pièce parquetée, tapissée avec des papiers anciens comme ceux qu'on retrouve encore dans nos vieilles maisons ou auberges de Provence.

Des scènes de chasse ou de bataille enluminées avec des couleurs voyantes et grossièrement dessinées, au plafond des lustres en clinquant et verroteries de tous les prix et de tous les modèles.

Des meubles de bon style et de tous les temps. Des tables garnies des bibelots les plus disparates ; en un mot, un magasin de bric-à-brac, résultat de dons et cadeaux de toutes les époques.

J’ai passé une bonne heure à considérer toutes ces curiosités, et je considère que cela n’en valait guère la peine.

Le trône est un vulgaire siège en bois, qui n’a rien de royal.

Il y a peut-être mieux ailleurs dans une autre salle.

À 3 heures du soir, le général et tout son état-major arrivent, nous rendons les honneurs et nous pénétrons dans la salle d’audience.

La Reine est entourée à droite par ses ministres, et à gauche par ses dames d’honneur.

Les hommes sont très bien correctement vêtus, à l’européenne, et irréprochables.

Les dames ont de superbes toilettes européennes qui les gênent un peu.

La Reine est dans une belle robe en velours grenat, avec un superbe manteau de cour, et sur la tête, elle a un toquet en grenat avec un diadème et une magnifique plume blanche d’autruche qui en fait le tour.

Elle a un très riche collier en diamants autour du cou, qui jette de très beaux feux.

Elle est gantée irréprochablement, et montre des petites mains aux attaches très fines. La figure, bien que légèrement foncée, est fine et spirituelle, et même agréable. Elle paraît avoir de 30 à 35 ans.

À notre entrée, elle se lève et salue très gracieusement. Puis commencent les discours par celui du général. Il lit très lentement, chaque phrase est traduite au fur et à mesure par l’interprète.

Voici en substance ce qu’il dit :

« Je salue au nom du Président de la République, Sa Majesté la Reine de Madagascar, et je lui souhaite longue vie et prospérité. Nous avons été amenés à prendre les armes et à faire cette expédition pour faire respecter les traités antérieurs. Aujourd'hui que le succès a couronné notre entreprise, nous n'avons qu’un but, obtenir pacifiquement et par voie diplomatique, la réalisation des promesses qui nous ont été faites.

Les propriétés, les mœurs et les coutumes des habitants seront respectés.

La Reine reste Reine de Madagascar, et elle peut compter sur l’appui de la France.

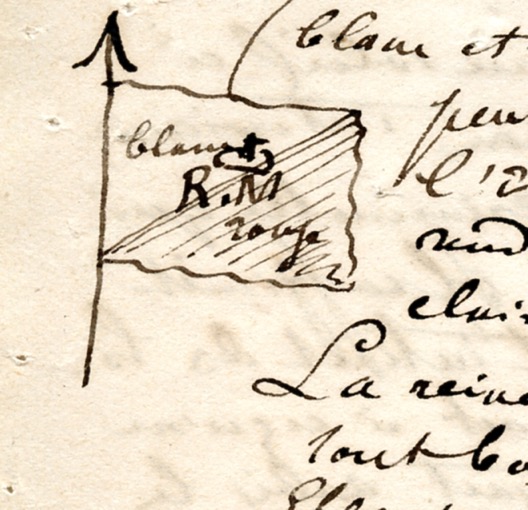

Son pavillon (blanc et rouge, portant les initiales et la couronne royale) peut continuer à flotter sur son palais et dans toute l’île. Les honneurs des souverains lui seront rendus par les troupes (présentation des armes et clairons sonnant « Aux champs »).

La Reine répond par quelques mots de remerciements tout bas qui sont traduits par son secrétaire.

Elle sourit très gracieusement au passage du discours qui affirme sa puissance sur l’île. On sort, et peu après la Reine sort avec toute sa cour ; je lui fais rendre les honneurs.

Cette cérémonie a été très intéressante, et je la rapprochais de celle de Hué à laquelle j’avais assisté également avec le gouverneur général.

Toutefois la cour de Tananarive est loin d’avoir l’originalité de celle de Hué. Ici on n’est plus en Orient, mais presque dans une cour européenne. Pas de ces costumes originaux de l’Orient, mais le vulgaire habit noir.

J’envoie mon rapport sur l’affaire du 30 Septembre au colonel De Lorme pour qu’il le transmette avec mes propositions pour les officiers, au général Voyron.

Roulet me dira ce que tout cela est devenu.

Le colonel Bouguié ne veut pas s’occuper de nous, sous prétexte que nous avons été sous les ordres du colonel De Lorme. D’ailleurs il ne peut pas sentir le 3e bataillon qui a empêché le 2e, celui de Rochefort, de marcher.

Il fait tout ce qu’il peut pour nous dénigrer et nous tenir à l’écart.

Ce sont là des mesquineries de métier, indignes d’un officier français.

D’ailleurs, pendant cette campagne il s’est montré sous un jour peu favorable.

Esprit inquiet, nerveux, jaloux de tout et de tous, sans caractère, dur pour tout le monde excepté pour lui ; ayant le mépris du soldat et faisant tout ce qu’il pouvait pour lui rendre la vie dure (par exemple, inspection en armes au soleil à 2h30 du soir ; il a fallu que le général Voyron intervienne lui-même pour faire cesser cette brimade criminelle, qui a coûté la vie à plusieurs de nos hommes).

Il suffisait de demander quelque chose, même dans l’intérêt des hommes, pour qu’il fasse le contraire.

Il s’opposait à ce qu’on envoie les malades à l’ambulance, et faisait subir les traitements les plus durs, et frapper même, les malheureux qui ne pouvaient pas marcher.

Plusieurs hommes sont morts de misère, et d’autres se sont traînés péniblement pendant plusieurs jours, avant de mourir, finissant dans la tente et s’éteignant sans que les camarades mêmes s’en aperçoivent.

Quelques-uns ont préféré se tuer que de continuer une existence aussi pénible.

Cet homme a été qualifié très durement par Borbal-Combret qui a été sous ses ordres directs pendant toute cette partie de la campagne, il l’appelle « Assassin » Les hommes l’exècrent et les officiers, non seulement n’ont aucune estime pour lui, mais encore n’ont pas confiance en lui ; ce qui est la chose la plus grave qui puisse arriver à un chef.

J’ai été heureux d’être sous le commandement du colonel De Lorme pendant la colonne légère, surtout au point de vue de l'économie des forces de mes hommes.

J’ai pu les ménager autant que j’ai pu, ce que je n'aurais pu faire avec le colonel Bouguié, et comme résultat, sans brutalité et plutôt par la persuasion et par l’exemple, nous avons amené notre monde bien portant à Tananarive et seulement fatigué.

Quoi qu’il en soit, mes propositions ont été acceptées par le général Voyron qui les a transmises au général en chef. Quant à moi, placé ou ballotté entre les deux colonels, je risquais fort d’être oublié, et c’est ce qui est arrivé.

C’est le général qui m’a proposé pour lieutenant-colonel. D'ailleurs cela ne m’avance pas beaucoup, et je crois bien encore de voir passer pas mal d’intrigants sur mon dos.

En attendant, je trotte tout le temps pour trouver des locaux convenables pour loger mes compagnies et les officiers, et ce n’est pas chose facile, car tout ce qui est bien a déjà été pris par les états-majors et les troupes de la Guerre.

J’ai trouvé cependant une école pour une compagnie, et je compte loger l’autre dans une grande maison en bois, abandonnée.

Ces bons Hovas font tout ce qu’ils peuvent pour nous éloigner des palais de la Reine et du premier ministre. Ils seraient trop heureux surtout de nous diviser. Je tiens beaucoup à ne pas disséminer mon bataillon, et c’est ce qui fait que je ne trouve pas facilement.

Je vois tous les jours le général Metzinger qui est très aimable.

Nous vivons fort bien et plus cela va, plus les ressources affluent.

Aujourd'hui nous avons eu pour la première fois du véritable pain fait par l’administration et par nos hommes.

J’ai vu arriver notre officier de popote avec quatre petites navettes bien dorées sous le bras, et je t’avoue que nous l’avons bien reçu.

Ce pain, qui d’ailleurs était bien cuit et bien travaillé, nous a paru délicieux, depuis le temps que nous en étions privé !

Ce sera une grande joie pour nos hommes le jour où on pourra leur en délivrer, mais ce jour n’est pas proche, car les approvisionnements en farine sont encore très restreints.

On recrute, en ce moment, tout ce que l’on peut de coolies porteurs (bourjanes) pour les envoyer à Tamatave où l’intendance a accumulé les approvisionnements. Il paraît qu’il y a même du vin, et que le général en chef a donné l'ordre de le porter à Tananarive.

Ce sera jour de fête pour ceux qui l’aiment. Quant à moi, je me contente de boire du lait qui est très bon.

Nous avons tous les jours de superbes légumes, et entre autres, des petits pois qui sans être surfins, ne sont pas désagréables à manger.

Le café du pays que nous consommons en ce moment est excellent ; il a un arôme tout particulier qui me plaît beaucoup.

Depuis notre arrivée, je prends 20 cg de quinine chaque matin afin d’éviter la fièvre d’acclimatation qui prend à peu près tout le monde. J’y ai échappé grâce à cela, jusqu’à ce jour.

6 Octobre. Dimanche.

Ce matin, les cloches sont en branle de tous côtés car ici, on est comme en tout pays anglais, très grand observateur du dimanche, du moins en apparence.

Les églises protestantes et catholiques sont nombreuses. Aussi, entend-on un joyeux carillon qui réjouit tous les cœurs.

L’aumônier de la 1ère brigade doit chanter la messe à la cathédrale, et on chantera sur le thème d’action de grâces. Tout le monde y assistera.

À 9 heures, les Hovas endimanchés, toujours en lambas blancs éblouissants, encombrent la place d’Andohalo et les abords de la cathédrale. De tous côtés arrivent les officiers et les hommes de troupe, en tenue bleue qui tranche au milieu des lambas blancs.

C’est une agitation, un fourmillement indescriptible, une gaieté qui déborde de tous côtés.

Les cloches sonnent à toute volée, on se croirait dans une grande ville de France.

Mon cœur bat à tout rompre en pénétrant sous les voûtes de cette cathédrale qui me rappelle nos églises de France. Elle est bondée d’indigènes, et toute la nef centrale est remplie d’uniformes.

Le général en chef et les trois généraux de brigade sont dans le chœur. Les orgues sont tenues par le capitaine Deville du 200e, qui est un véritable artiste.

Les chants commencent. Tous ces indigènes qui aiment passionnément la musique, chantent avec goût et justesse. Les voix graves des hommes répondent aux voix flutées, quoiqu’un peu nasillardes, des femmes et des enfants, c’est réellement très imposant.

J’étais ému jusqu’aux larmes et je voyais défiler devant moi toute ma chère famille allant à la messe, nos mignonnes en leur jolies toilettes fraîches, gambadant sous les alisiers de Sainte-Maxime et notre petit dernier bébé faisant risette aux passants. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le Tantum Ergo de la fin.

Jamais je n’ai entendu des chants aussi majestueux, et dits avec un ensemble et une harmonie aussi parfaits.

Les hommes, au nombre de plus de 200, répondaient aux femmes à contretemps sur un timbre grave et profond, qui se confondait admirablement avec la voix des orgues, le tout uni, fondu comme une véritable musique. Chacun était réellement empoigné et j’en avais les larmes aux yeux.

Les pères qui ont composé ce morceau d’harmonie sacrée sont réellement forts et jamais dans aucune église de France, je n’ai entendu quelque chose d’aussi beau et d’aussi original.

J’ai prié avec conviction, car j’ai la persuasion que la Providence m’a protégé pendant toute cette campagne, où je n’ai pas eu la moindre maladie au milieu de tant de malheureux éprouvés, et de tant de dangers courus.

La Providence nous a tous sauvés le dernier jour, où à la place d'un brillant triomphe, nous pouvions trouver la défaite complète, et la déroute lamentable.

Plus je songe aux risques que nous avons courus dans cette équipée que l'on appellera dans l’histoire « la colonne légère de Mangasoavina (Andriba), sur Tananarive », plus je suis convaincu des périls et des risques que nous avons courus.

Plus enfin je dois reconnaître l’appui de la Providence.

En sortant de la messe, je suis allé voir un de mes sous-lieutenants,

M. Boisneau, qui arrive de Mangasoavina avec un convoi.

Il a été blessé d’un coup de feu en route en défendant le convoi : la blessure est légère heureusement, et il en sera quitte pour garder la chambre pendant un mois.

7 Octobre. Lundi.

J'ai encore couru de tous côtés aujourd’hui pour trouver des logements pour mes compagnies. J’ai visité quantité de maisons appartenant au premier ministre, dans lesquelles il a accumulé des marchandises volées aux négociants européens. Rien encore de définitif n’a été arrêté.

Ce sont de véritables magasins de bric-à-brac, où on rencontre de tout absolument.

Ici, les bœufs destinés à la consommation sont promenés dans les rues, attachés au bout d’une longue corde. On les agace et ils courent à la grande joie des passants.

C’est la course de taureaux à la corde, que l'on pratique dans le département du Gard, et en particulier à Aigues-Mortes.

Les marchés s’approvisionnent de plus en plus, mais les prix augmentent avec les besoins des consommateurs.

Les règles de l’hygiène sont violées avec impudeur par les Hovas. On abat les bœufs au marché même, et tout, sang, détritus de toutes sortes, reste au soleil. Aussi au bout d’une heure, cela sent-il fort mauvais.

Il en est de même des vidanges qui sont inconnues. Il est prudent de boire de l’eau bouillie pour toutes ces raisons, car l’eau potable est puisée dans des mares au pied de la ville, ou à des sources qui sortent de la hauteur sur laquelle elle est construite.

9 Octobre.

J’ai enfin trouvé de quoi loger mes troupes et les officiers. Le général Metzinger a décidé que la 9e et 10e resteraient dans le temple protestant d’Ambohipotsy, où elles sont d’ailleurs très bien.

La 11e quitterait le palais de la Reine pour habiter une école à côté, et la 12e resterait au palais du premier ministre, où on installerait des locaux à cet effet.

J’ai visité ce soir, une des maisons du premier ministre que je destine aux officiers de la 11e compagnie. C’est une jolie construction avec des pièces bien comprises, où se trouve accumulé un matériel considérable d’objets de toute nature, ameublement, gamelle, épicerie, mode, etc.

Le tout pêle-mêle. On va mettre un peu d’ordre là-dedans en utilisant tout ce qu’on pourra, puis le reste sera mis de côté. Nous prendrons là de quoi nous meubler un peu, car nous avons le strict nécessaire.

10 Octobre.

Ce matin, j’ai fais ouvrir le palais du premier ministre. C’est un monument assez curieux qui est encore en voie de construction.

La pièce centrale, à coupole, est remarquable et ne manque pas de grandeur. Il y a de fort belles tapisseries et des panneaux chinois brodés, très beaux.

On travaille encore au parquet et à l’ornementation. On a rassemblé dans une pièce centrale des quantités d’objets de valeur, tels qu’argenterie, meubles, tableaux. Il y a entre autres choses deux portraits du premier ministre qui sont des aquarelles de quelque valeur, faites en Angleterre.

On y trouve aussi un piano.

Dans d’autres pièces nous avons trouvé des armoires à glace et de très beaux meubles français qui ont dû coûter très cher.

Quant aux peintures murales qui existent dans toutes les pièces, elles sont l’œuvre d’un Anglais et représentent dans toute son horreur le goût italien, peintures d’auberge. C’est affreux.

Dans l’une des chambres se trouve une collection d'armes remarquable. On y voit tous les modèles de fusils modernes et contemporains.

Ce soir, tout mon monde sera enfin à l’abri de la pluie et des intempéries et c’était urgent, car la mauvaise saison paraît arriver à grands pas.

Depuis plusieurs jours, en effet, nous avons, chaque soir, un orage assez violent avec tonnerre.

Il faut croire que la foudre est à craindre dans ce pays, car chaque maison à un ou plusieurs paratonnerres sur son toit.

Maintenant, reste à savoir si les pointes sont bonnes, et s’ils ne sont pas plus dangereux qu’utiles.

J’ai entendu parler d’une commission chargée de les vérifier, mais je doute fort qu’elle puisse jamais y arriver.

Le général Voyron est arrivé en ville, ce matin. Il était resté jusqu’à aujourd’hui bivouaqué à l’extérieur avec le régiment colonial.

Il paraît qu’il va prendre les fonctions de gouverneur militaire.

Le lieutenant-colonel Geil serait son chef d’état-major. On parlait de l'intention du général Voyron de rentrer prochainement en France, mais il est probable que cela pourrait modifier ses idées car il va occuper une très belle situation au point de vue honorifique, et au point de vue financier ; ce qui ne lui déplaira pas, je crois.

On parle de la rentrée du 200e régiment vers le 15 ou le 20 Octobre. Je les plains, car ils vont refaire la même longue route par la mauvaise saison, exposés à toutes les intempéries et aux dangers de la fièvre dans la région marécageuse.

En outre, ils vont trouver une route jalonnée de cadavres d’hommes et d’animaux.

On rétablit, en ce moment, les communications entre Tananarive et Tamatave, et il est probable que dans un mois cette route sera aussi sûre que l’autre, et elle présente l’avantage d’être beaucoup plus courte et plus agréable.

On a déjà envoyé quantité de bourjanes à Tamatave qui commencent le va-et-vient.

Il est probable que tous les transports se feront par cette voie, et que la route que nous avons faite à grand peine ne servira plus à rien, et qu’après les premières pluies, il n’en restera que le souvenir. Et dire que ces travaux auront coûté la vie à tant de monde.

Nous continuons notre installation. Aujourd’hui, nous avons pris à la maison des officiers de la 11e compagnie qui appartient au premier ministre, des chaises, une table, une lampe à suspension, et différent objets de matériel pour notre popote. Nous avons fait un simple bon.

Nous verrons bien plus tard ce qu'il y aura à faire. Pour le moment, nous sommes les vainqueurs, et nous aurions bien tort de nous priver, surtout en tenant compte que tous ces objets ont été volés par le premier ministre à nos compatriotes, et que par suite, ils nous appartiennent à titre de restitution, ou de remboursement si on les réclame.

Nous sommes à peu près installés maintenant, et nous ne demandons qu’à rester un peu tranquilles pour nous reposer de nos fatigues, et nous refaire.

Ce soir, quand je suis arrivé dans la salle à manger, la lampe à pétrole brûlait et la table était entourée de chaises, dernier genre en bois tordu.

Cela faisait plaisir à voir d’autant plus qu’il faisait très mauvais dehors et qu'on éprouvait une certaine satisfaction à être dans une pièce à peu près confortable.

Nous faisons des repas de famille tout à fait, et des pot-au-feu superbes comme à Cherbourg.

Je bois toujours du lait et du thé en mangeant.

11 Octobre.

Ce matin, grand marché. Je suis allé faire un tour.

Tu ne peux te faire une idée de cette foule blanche grouillante dans des rues étroites, en escaliers.

On ne voit rien, tant on est enfoui dans les lambas et les chapeaux de paille.

Il faut être du pays et savoir à l’avance où chaque espèce de marchandises est vendue pour s’y reconnaître.

Les marchands affluent de tous côtés : poissons, légumes secs et frais, pommes de terre en grande quantité et fort belles, les fruits sont plus rares car nous sommes à la saison de transition, le printemps du pays.

Sous des petites baraques en chaume, les marchands sont accroupis et vendent toutes sortes de choses : étoffes, fils, denrées coloniales ; un mélange indescriptible de toutes les marchandises où la camelote anglaise domine.

À droite et à gauche de la rue qui conduit à la grande place du marché, sont installés les marchands dans des maisons assez semblables à celles des marchands chinois d’Hanoï.

On vend dans ces échoppes tous les produits les plus frelatés comme vins de raisin sec, et autres.

Sur la place se trouve un marché de meubles et de nattes. Ces meubles ne sont pas des plus fins, mais ils imitent cependant assez bien nos meubles français, et faute de mieux, on les achète.

Aujourd’hui vers 1 heure, sont arrivés des marchands de dentelle en soie et d’étoffes fabriquées dans le pays, qui sont assez originales.

Elles ont des couleurs vives bariolées. J'ai acheté un couvre-lit et un tapis de table, le tout pour 35,50 Fr.

Ma chambre paraît maintenant habitable. Petit à petit je me monterai et achèterai quelques bibelots, s’il s’en présente de curieux. Il font quelques objets en argent assez curieux, mais grossiers. C’est dans le genre de ce que fabriquent les annamites, et encore pas les plus forts.

12 Octobre.

Nous attendons avec impatience l’arrivée du courrier de France qui nous a été annoncé entre le 12 et le 14.

Le 15, nous faisons partir un courrier et je t’envoie mon long journal.

Nous nous montons toujours, en achetant chaque jour quelque chose d’utile.

Mon officier d’habillement fait en ce moment un essai. Il fait confectionner par des couturières, des pantalons et des vestons blancs pour les hommes, pour remplacer les vieilles frusques usées que ces malheureux ne peuvent plus porter, tant elles sont sordides.

On retrouve ici de l’étoffe assez bon marché, et nous arrivons à faire faire le pantalon à 3 francs, avec de l’étoffe d'assez bonne qualité.

Les soldats trouvent même à acheter des pantalons à 2 francs dans le commerce, mais l’étoffe n’est pas fameuse.

La main-d'œuvre est très bon marché : on donne 10 ou 12 sous à une femme pour la journée ; ce qui n’est pas excessif, et avec cela elle se nourrit.

Les prix des meubles sont très raisonnables. On a un guéridon avec deux tiroirs pour 5 francs. Une table de salle à manger pour 15 Fr., même prix pour un buffet. Il est vrai de dire que tous ces meubles sont très rudimentaires et faits avec du bois massif et mal équarri souvent, mais au moins il a l'avantage d’être sec, et de ne pas jouer dans la suite ; ce qui n’arrive pas toujours dans les autres pays, et en particulier au Tonkin.

J’oubliais de te dire que je joins à ma longue tartine une photographie que j'ai trouvée dans le désordre des papiers du palais de la Reine.

Elle est un peu défraîchie et même déchirée, mais elle te donnera une idée d’ensemble de la ville.

Comme tu le vois, elle a un bel aspect et elle se présente sous une forme très originale.

Je t’assure que, vue de près, elle n’y perd pas. Les maisons sont en briques ou en argile et il y a très peu de toitures en chaume. On veut éviter l’incendie.

Tous ces intérieurs sont assez confortables, et les Hovas ne dédaignent ni nos costumes ni nos meubles.

Les gens riches sont installés très confortablement et à l’européenne ; ils s’habillent à la dernière mode, les hommes au moins. Car jusqu’ici, je n’ai vu d’autres dames que les dames d’honneur de la Reine.

Toutes les autres que l’on rencontre dans les rues ont le lamba classique.

Le Hova a les cheveux lisses, et le type malais presque pur, tandis que les esclaves, issus des Africains, ont les cheveux crépus, les lèvres épaisses et le nez épaté.

On les reconnaît facilement et on les distingue les uns des autres à ces signes extérieurs qui ne trompent pas.

Ce sont tous des gens qui paraissent assez doux.

Ici, le mot esclavage n’a pas le sens que nous lui prêtons, nous autres européens.

L’esclave est un serviteur ordinaire qui, non seulement est traité avec douceur, mais dont le sort est assuré par son maître qui s’occupe de lui, même lorsqu’il ne peut plus travailler.

Une chose qui étonne ici, c’est de ne pas rencontrer de mendiants dans les rues, ni même d’estropiés.

Lettre n° 18

13 Octobre 1895.

Je continue mon long journal.

Ce matin, nous avons eu une messe en musique. Les orgues étaient tenues par un capitaine du 200e qui est très fort, et un lieutenant des tirailleurs haoussas a chanté différents morceaux très beaux, entre autres le 6e Salutaris et le Crucifix.

Les indigènes ont chanté également en chœur. C’est toujours très intéressant d’entendre ces chants, surtout les voix d’hommes qui sont très belles et bien timbrées.

Le général en chef, tous les généraux et un grand nombre d’officiers assistaient à cette messe. Les indigènes chantent, accompagnés par un harmonium tenu par un indigène qui en joue fort bien.

Tous ces gens-là sont musiciens de nature et aiment la musique.

Ils paraissent avoir beaucoup d’oreille. La sortie de la messe est aussi intéressante. On se rencontre sur le perron et l'on cause.

Il paraît que le premier ministre partira avec le général Metzinger, le 20 Octobre pour se rendre à Majunga, où on l’embarquera sur un navire pour une destination inconnue.

C’est la déportation à vie, probablement comme pour Behanzin.

Le tout consiste à savoir comment cela se passera, et si la population qui lui est restée fidèle prend la chose philosophiquement, ou si elle se révoltera.

C’est à la même date que le 200e régiment (les débris car il reste à peine 150 hommes valides sur les cinq bataillons du régiment, 2400 hommes au départ), le bataillon de chasseurs (aussi démoli) et un bataillon de légion probablement, partiront par la même route que nous avons suivie à l’aller,

pour rentrer à Majunga, et de là en France.

Je préfère ne pas rentrer encore, que de suivre cette voie qui est bien triste et qui doit être bien difficile, en ce moment, avec les orages journaliers. Sans compter qu’il pourrait bien arriver que la colonne fût arrêtée entre deux rivières débordées, et alors ce ne serait pas drôle du tout.

Il n’est pas encore question de renvoyer les officiers qui ont pris part à la colonne en leur comptant cela comme séjour colonial, mais je pense qu’on va prendre cette mesure.

Dans tous les cas, je ne serais pas des derniers à demander à profiter de cette faculté, dès qu’elle sera accordée.

L’essentiel c’est que l’on se dépêche, et que cela se fasse avant que la saison des pluies soit bien établie, car les voyages dans cette saison sont des plus pénibles, et même assez dangereux.

Je me soigne toujours et je prend de la quinine à petite dose, chaque matin, avec mon café.

Je verrai dans quelques jours, puis je recommencerai.

Je ne sais si c’est à cela que je dois mon immunité mais jusqu’à ce jour, j’ai échappé à peu près à la fièvre, lorsque, au contraire, presque tous y ont passé.

En ce moment, il y a beaucoup de diarrhées qui proviennent probablement de la qualité de l’eau. C’est là un grave défaut à Tananarive.

L’eau est abondante au pied, mais elle est de mauvaise qualité et éloignée.

Comme à Hanoï, il faut avoir un boy spécialement chargé de cette corvée d’eau.

14 Octobre.

J’ai expédié, ce matin, à ton adresse deux lettres volumineuses, contenant mon journal.

Je pense que cela t’intéressera, je continuerai à le tenir à jour autant que cela me sera possible.

J’ai écrit en même temps au général Reste une lettre assez intéressante sur la prise de Tananarive, et j’ai en même temps adressé deux mots à mon oncle.

D’ailleurs, tu pourras communiquer mes lettres à toutes les personnes que cela pourra intéresser.

Ce soir à 4 heures, j'ai reçu une lettre de toi qui ne m’avait pas été remise avec mon courrier, dans lequel se trouvaient seulement une lettre de Victorine et une de M. Charlier. Je l’ai dévorée avec avidité.

Je suis si heureux lorsque je reçois de vos chères nouvelles, et surtout ces nouvelles étant bonnes. Tu dois te trouver très bien dans notre petit logement. Tu as dû arranger de nouveau tous nos jolis bibelots. Ici on ne trouve rien de curieux, que des étoffes très belles en soie du pays qui sont fort chères, et d’autres en coton assez originales.

J’en ai acheté de bon marché pour me servir de tapis, dessus de lit et rideaux, afin que ma chambre ait un air un peu plus propre.

Demain, j’irai au grand marché et j'achèterai le nécessaire pour compléter mon installation qui est loin d’être luxueuse.

J’ai acheté hier, deux ceintures ou mieux deux écharpes en soie, pour nos mignonnes ; je te les enverrai par colis postal dès que j'aurai une occasion.

Pour le moment, la route de Tananarive à Tamatave n’est pas encore complètement sûre.

On fait ici de la dentelle en soie très jolie. Je me suis acheté de quoi garnir des robes et faire des cols aux enfants, et je t’en enverrai.

Cela et les nattes qui sont très jolies, et dont quelques-unes sont fines, sont les seuls objets qu’on puisse acheter. J’en rapporterai quand je rentrerai.

Notre petit intérieur de garçons marche toujours bien, et nous nous entendons admirablement.

Trabaud a encore de temps à autre des petits accès de fièvre, mais ils diminuent et finiront par disparaître, je l’espère pour lui.

Nous montons notre ménage peu à peu, sans faire de gros frais.

Le marché est original et bien approvisionné, mais on y tue tous les animaux et on laisse sécher au soleil le sang et les débris, de sorte que c’est une infection.

J’oubliais de te dire qu’on fait ici des chapeaux de paille très fins, mais ils ont des formes peu élégantes. On pourrait donner un modèle. Si je connaissais quelqu’imagier, je lui en demanderai un, et je ferai confectionner de grands chapeaux pour les petits. Ils sont en paille très légère et souple.

Tous les hommes en portent ; les femmes vont tête nue.

Le général Voyron est adjoint au gouverneur militaire, et va prendre les fonctions de ce dernier qui rentre en France, probablement avec le 200e régiment, le 22 Octobre.

Il est malade, ou plutôt fatigué en ce moment. Il a bien changé d’ailleurs, et on le reconnaît à peine tant il a maigri.

Il a la fièvre presque tous les jours et je t’assure qu'il n’est pas de bonne humeur.

Aussi, je ne le vois plus depuis longtemps.

En ce moment, il organise les bureaux de son état-major avec le lieutenant-colonel Geil que tu as dû connaître au Tonkin.

Je me tiens encore plus à l’écart, afin de ne pas être pris dans cette formation. Je suis revenu de toutes ces situations où l’on tire de moi tout ce que l’on peut, sans jamais tenir compte de mon travail. Je préfère commander tranquillement mon bataillon, et le suivre partout.

Nous attendons des hommes de renfort, mais quand arriveront-ils et surtout par où arriveront-ils ?

Si on fait la sottise de les faire passer par la route de Majunga, il en restera la moitié sur les chemins, car la mauvaise saison est établie maintenant, et il ne fait pas bon courir les marécages par les pluies.

S’ils passent par Tamatave, nous avons des chances de les voir arriver bien portants, et ce sera pour nous un appoint qui nous rendra les plus grands services.

Nous avons à peine assez de monde pour suffire au service de garde qui est très chargé.

À propos, j’ai oublié de numéroter mes deux dernières lettres (mon journal). Tu peux les numéroter 16 et 17, et m’en accuser réception, afin que je sache si elles te sont parvenues.

J’ai reçu hier ta lettre n° 3, m’annonçant la réception de ma lettre n° 2 avec le mandat de 500 Fr. Cette lettre était parfumée légèrement à la violette (Vera Violetta) probablement, et cela m’a fait plaisir.

Coulouvrat est toujours en arrière, et je ne sais si je le reverrai jamais car il n’est pas facile de monter à Tananarive quand on a été évacué en arrière.

Il m’a écrit dernièrement, et il me dit qu'il va beaucoup mieux. Je pense qu’on l’expédiera en France, probablement.

Je dois te dire qu’il plane un doute dans mon esprit à son sujet, et que je le soupçonne fort de m'avoir joué un vilain tour.

J’avais dans une petite caisse fermant à clé, deux kilos de chocolat d’Aiguebelle, partis de France.

Ce chocolat était enfermé dans ma petite boîte en fer blanc qui se trouvait au milieu d’autres objets.

Un jour, je veux prendre quelque chose dans cette caisse que je n’ouvrais jamais ; elle était restée au convoi et n’en était retirée qu'au bureau où Coulouvrat la portait dans ma tente.

Lorsque je lui dis, ce jour-là, de l’ouvrir devant moi pour y prendre quelque chose, il se trouble, puis me dit même sans regarder : « Mais la caisse est ouverte ». Elle ne portait d’ailleurs aucune trace d’effraction.

La partie supérieure de la serrure avait été dévissée à l’intérieur.

Le chocolat seul avait disparu ; tout le reste paraissait intact. Or, il y avait là-dedans bien des objets autrement tentants pour un voleur, surtout pour un indigène.

Sur l'observation que je fis à Coulouvrat que la caisse n’avait pas été ouverte par effraction, mais avec la clé, et qu’ensuite on avait dévissé la serrure pour faire croire à une effraction, il s’est encore plus troublé, me racontant un tas d’histoires.

Pour moi, j’étais fixé et je n’ai pas insisté, mais je lui ai fait comprendre que je n'étais pas dupe.

Deux jours après, il rentrait à l’ambulance. Il était d’ailleurs réellement malade.

Après les quelques exemples de Toulon, rien d’étonnant que ce soit lui qui ait fait le coup. C’est un garçon très gourmand qui fera toujours des bêtises pour son ventre. Je te dirai même que je ne le regrette pas, car je me méfiais continuellement de lui.

15 Octobre.

J’ai reçu hier soir, à 8h30, des ordres confidentiels du général Metzinger, gouverneur militaire, pour faire prendre, demain matin à 5h30, le premier ministre et l’escorter jusqu’à Tsarasaotra, à 5 km au nord de Tananarive, propriété lui appartenant, où on va l’interner.

La compagnie Lemoine est chargée de le garder. L’opération s’est faite sans bruit. J’avais pris d’ailleurs toutes les mesures pour parer un coup de main de la part des partisans du premier ministre.

Le matin, il n’y avait presque personne dans les rues, et nous l’avons expédié sans tambour ni trompette. On en a nommé un autre à sa place. D'après les renseignements que m’a donnés M. Ranchot, c’est une espèce de soliveau auquel on fera faire ce que l’on voudra.

La Reine d’ailleurs, paraît-il, n’est pas fâchée de se séparer de son vieil époux qui devient absolument gâteux.

Toutefois le nouveau ne vaut guère mieux. Aussi, comme elle est jeune et femme, paraît-il, elle a essayé d’allier les lois de la constitution malgache avec ses goûts personnels, et elle ne sera pas l'épouse obligée du premier ministre. On va lui donner un mari jeune.

Toutes ces transformations paraissent se faire sans troubler beaucoup la population, du moins en apparence, et chacun vaque à ses petites affaires.

On nous avait prévenu la veille qu’une armée hova refusant de se soumettre était à 8 km de Tananarive, et qu’elle avait l’intention de tenter un coup de main sur la ville dans la nuit du 14.

Nous avons pris toutes nos précautions, et rien n’est arrivé. Aussi tout le monde commence à se rassurer, et la tranquillité paraît à peu près assurée du moins dans la région.

La Reine envoie des émissaires dans toutes les directions pour ramener le peuple vers nous.

Le lieutenant de vaisseau Simon et le capitaine Bourgoin, directeur du service télégraphique de l’état-major du général Duchesne, sont partis ce matin pour la France par la voie de Tamatave.

Ils apportent au gouvernement français le traité de paix.

La route de Tamatave est encore peu sûre, aussi la Reine a donné un sauf-conduit à ces officiers, et elle les fait accompagner par un honneur de haute volée.

La Reine a demandé un poste qui est fourni par ma 11e compagnie. Elle est commandée par un officier. Il a pour mission d’assurer la sécurité de la Reine et de lui rendre les honneurs (les mêmes qu’au Président de la République).

J’ai reçu une lettre du fils Fabre de Sainte-Maxime, qui est médecin à bord de « l’Ava ».

Il me donne de vos nouvelles. Je lui ai répondu de suite, mais j’ai adressé la lettre à Sainte-Maxime. C’est très aimable de sa part d’avoir pensé

à m’écrire ; cela m’a fait grand plaisir.

J’ai appris également par des lettres de faire-part, les mariages de Simoneau et de Monteil.

16 Octobre.

Ce soir, je suis allé promener du côté du marché et j’ai fait quelques acquisitions, mais c’est le vendredi qu’on trouve seulement le véritable marché.

Ce que tu me dis de Marie ne m’étonne pas, comme je l'ai toujours pensé, cette fille est détraquée, et elle finira mal.

Je préfère que tu ne l’aies pas gardée. Il paraît qu’elle était bonne chez Fouroux. Je suis très heureux que ta petite bonne te convienne en tous points, et quelle s’attache surtout aux enfants.

Garde Madame Garoux le plus longtemps que tu pourras auprès de toi. Elle devrait se fixer à Sainte-Maxime, où elle serait bien mieux qu’à Toulon.

Tu pourrais la loger dans la maison.

Recommande à Florentin de toujours bien soigner la propriété, les prairies surtout, et les châtaigniers auxquels je tiens énormément. Qu'il les fume ainsi que les oliviers. Enfin qu’il fasse comme pour lui.

En rentrant, je ferai mon possible pour avoir encore 6 mois de congé, et je pourrai m’occuper un peu de la propriété, en attendant de m’y consacrer entièrement dès que je serai en retraite (encore quatre ans juste ; ce ne sera pas bien long).

Quant à l’époque de mon départ pour France, je ne puis le fixer encore ;

Tout cela dépendra de ce que le ministre décidera à notre sujet.

Il va y avoir des nominations prochainement, et je pense qu’il en résultera une augmentation dans le cadre des chefs de bataillon. Dans ce cas, on fera peut-être partir les officiers les plus anciens, et je leur demanderai à partir.

Comme je te l’ai déjà dit, c’est à la condition que mon séjour me comptera comme plein séjour colonial, et qu’en rentrant en France je prendrai la queue de la liste de départ. Sans cela, je resterai jusqu'au mois d’Avril pour finir mon année ; car je ne voudrais pas, en arrivant en France, repartir pour une autre colonie.

Je compte bien que c’est la dernière, et je m’arrangerai pour cela. J’en ai assez de ces séparations, puis rien ne vaut la France et la famille.

17 Octobre.

Ce matin, j’étais sur la terrasse à promener, à 6 heures, lorsque j’entends crier dans la rue qui conduit à la place, et je vois courir plusieurs indigènes.

C’était les taureaux qu’on amène à l’abattoir, comme d’habitude. Mais aujourd’hui, c’était une véritable course de taureaux à la corde, et cela me rappelait Aigues-Mortes.

Figure-toi de superbes bêtes, noires en général, attachées par les cornes à une longue corde, et quelquefois retenues par une corde plus courte à l’une des jambes de derrière.

On les mène à l’abattoir ou mieux au marché qui sert d’abattoir, en violant toutes les lois de l’hygiène.

Une foule de jeunes gens et de gamins court derrière ces malheureuses bêtes, et les excite en les frappant et en criant.

Il faut qu’elles soient bien douces, car, la plupart du temps elles n’opposent pas la moindre résistance et ne se défendent pas du tout. Alors, ce sont des cris et des coups furieux qui tiennent du délire.

On croirait avoir affaire à des fous furieux.

Dès que le bœuf fait mine de se défendre, tous les lambas blancs s’envolent comme des cygnes blancs, et cela produit un effet des plus curieux. On voit passer ainsi, l’une après l’autre, plusieurs malheureuses bêtes.

L’une d’elle, plus vigoureuse ou peut-être moins tolérante que les autres, a essayé de résister ce matin, et s’est précipitée sur cette bande de peureux ; l’un d'eux a été bousculé et piétiné. Il fallait voir la peur de tous les autres : aussi braves là que devant des fusils.

On a lâché bœuf et victime, et chacun a filé où il a pu. On a enfin rattrapé la corde et les braves sont revenus. Le bœuf était exténué, aussi nos guerriers se sont enhardis, et l’un d’eux a même poussé l’audace jusqu’à grimper sur le dos de l’animal, en se cramponnant à la bosse. C’était d’un comique achevé.

Un deuxième grimpe, et bientôt c’était une grappe humaine attachée à l’animal qui se secouait avec fureur. Cela m’a distrait pendant un moment, car ici les distractions sont rares.

On annonce un grand kabary de la Reine pour lundi prochain, au sujet de la chute du premier ministre, et de la nomination de son successeur.

C’est une cérémonie des plus originales. Le mot kabary veut dire discours en public. La Reine va sortir dans tous ses atours, et viendra haranguer le peuple sur le forum. Cette cérémonie se passera sous ma fenêtre, aussi je compte bien ne pas en perdre un détail, et la décrire par le menu.

On fait les préparatifs depuis plusieurs jours, qui consistent à construire une estrade pour Sa Majesté.

Je t’ai déjà dit que cette Majesté était femme et qu’elle trouvait déplaisant de subir la loi que lui impose la constitution, de partager la couche du premier ministre, lorsque celui-ci est vieux et impotent.

On a bien voulu faire droit à sa supplique, et on violera la constitution, en lui donnant un jeune mari non officiel.

Elle partagera par suite, ses loisirs entre les deux : le vieux pour la politique, et le jeune pour des conversations moins sérieuses.

En attendant, elle a un poste commandé par un officier de mon bataillon dans son palais, et elle reçoit les honneurs d’un souverain d’Europe, ce qui n’est pas pour déplaire à sa petite personne.

Le colonel est allé visiter mes casernements, ce soir. Il a trouvé tout en parfait état et je puis même dire que c’est luxueux pour une installation de fortune faite avec nos propres moyens, c’est-à-dire avec rien ou presque rien.

18 Octobre. Vendredi.

Aujourd’hui, c’est jour de grand marché (une fois par semaine).

Tu ne peux te faire une idée du monde que cela donne dans la ville.

Dès 5 heures du matin, on ne voit que gens affairés qui courent dans les rues du côté où se tient le marché. On voit passer toutes sortes de marchandises, depuis la canne à sucre, jusqu’aux meubles les plus variés.

Les rues qui conduisent au marché sont littéralement bondées de peuple blanc et la circulation est très difficile, presque impossible.

Le marché se tient sur deux grandes places ; l’une au bas du pays et l’autre en haut.

On communique entre les deux par des rues impossibles à décrire.

Ce sont des boyaux étroits, rocailleux, de véritables lits de torrents où il faut faire des prodiges d’équilibre pour ne pas rouler à chaque instant.

Tu te rends compte, maintenant, des difficultés de circulation au milieu d’une foule compacte, et portant des paquets de toutes natures et de toutes dimensions.

Je suis parti vers 8 h du matin, au moment où le mouvement est le plus fort.

Il faut jouer des coudes pour se frayer un passage.

Heureusement que le prestige de l’européen, et surtout le respect du vainqueur, est très grand et que tout ce monde, grand ou petit, cède la place immédiatement.

Je suis d’abord allé au marché du bas, où l’on vend les nattes, la volaille et les meubles.

C'était presque impossible de circuler, tant la foule y était épaisse.

J'ai acheté un lit en bois dur et massif, au prix énorme de 7 francs.

Je suis remonté pour acheter des matelas.

Chaque corps de métier, chaque nature de marchandises a son coin, et il faut connaître très bien les usages pour s’y reconnaître.

Nous avons couru pendant plus d’une demi-heure, mes bourjanes (porteurs) chargés des bois de lit, pour arriver aux marchands de matelas.

Nous avons traversé le marché aux chapeaux, et je m’y suis arrêté un moment, admirant les variétés de formes et les différences de qualité.

Il y a des formes pour hommes très gracieuses et des pailles très fines imitant parfaitement le panama, Comme je te l’ai déjà dit, les femmes vont tête nue, aussi l’industrie de la coiffure féminine est inconnue ici, et c’est dommage.

Enfin, nous arrivons aux matelas. Ne va pas croire qu’il s’agit de superbes matelas rembourrés avec de la laine ou de la plume, et même du crin.

C’est tout simplement un sac en rabane (étoffe faite avec les fibres du raphia) et dans lequel on a mis des copeaux de raphia. Toujours le raphia ,c’est l’arbre universel comme le bambou en Indochine.

J'ai acheté deux matelas et deux traversins pour 5 francs, et je suis reparti du pied gauche.

Cette fois, je tombe au milieu du marché à la viande et par conséquent de l’abattoir. C’est une infection : sang caillé au soleil, intestins, viande, tout est pêle-mêle, et cela ne sent pas bon. Aussi nous courons.

Nous tombons dans le marché des cocons et de la soie.

Ici cela change, c’est plus propre et plus intéressant. Cette soie ressemble beaucoup à du coton et on pourrait en raccommoder les bas. Je t'en enverrai dans quelque temps.

Il y aurait peut-être des graines à fleurs ici. Dans quelque temps je m’occuperai de cela.

Enfin, fatigué, je rentre en traversant le marché aux légumes et aux fruits, qui n'est pas le moins intéressant.

Il y a des monceaux de pommes de terre superbes récoltées dans le pays, des choux, des aubergines, tomates superbes, navets et du cresson en quantité.

J’ai vu des petits haricots verts très tendres, et en ai acheté.

C’est l’abondance, et l’ordinaire de nos troupiers ferait envie à un bon paysan de France.

Songe qu’on paie au détail de la viande de bœuf de choix 0,40 Fr. Tout est dans ces prix. Ce qui coûte cher, ce sont les produits venant d’Europe : huile, vin, vinaigre, épices, etc.

Aussi, à la popote nous nous en passons facilement.

En arrivant à la case, je trouve un marchand de meubles et j’achète ce qu’il me manquait encore, un guéridon et une grande table, 15 Fr.

Me voilà monté maintenant, et ma chambre a déjà un aspect assez riant. Il n’y manque que des fleurs, et je pourrai en avoir tant que je voudrais.

Les rosiers poussent comme le chiendent, et me paraissent devoir fleurir toute l’année. Il y aussi des héliotropes, giroflées, et la plupart de nos fleurs de Provence.

Le quartier anglais, du côté du temple de Faravohitra, est très coquet. Ces gens-là ont le secret des installations confortables et agréables. Cela ne ressemble en rien aux autres quartiers de la ville.

Je termine mon journal en te priant d’embrasser les parents, et de couvrir de caresses nos chères mignonnes.

J’ai toujours devant mes yeux, sur la table, vos images que j’embrasse bien souvent, faute de mieux.

Je te dévore de caresses.

Émile.

N°19

19 Octobre 1895.

Je suis allé aujourd’hui, dans la soirée, visiter l’hôpital anglais de Soavinandriana qui se trouve en dehors de la ville, à 4 km environ de notre logement.

J'étais avec le Docteur Trabaud et nous avons fait la route à pied, aller et venir.

Le chemin dans la ville était épouvantable. On passe à travers des ruelles étroites, véritables marches d'escaliers ou torrents encombrés de rochers, de trous, de précipices, etc.

Ce n’est qu'au quartier anglais, à partir du temple de Faravohitra,

qu’on trouve un chemin acceptable.

Nous avons vu en passant la mission anglaise, ou plutôt l’une des missions anglaises, car elles sont nombreuses.

Il y a de grandes écoles parfaitement construites, qui feraient de très belles casernes pour nos troupes, mais on ne peut pas y toucher.

Nous avons rencontré des bœufs magnifiques qu’on conduisait à l’abattoir. L’un d’eux aurait bien figuré à la promenade du bœuf gras, sur les boulevards de Paris.

Il était tellement gros et gras qu'il éprouvait des difficultés à monter les escarpements de la rue.

Il nous a été donné également d’assister à un spectacle assez comique.

Un Hova qui venait d’acheter à la vente de l’administration un vieux mulet étique, était piteusement planté devant l’animal en question étendu de tout son long sur le chemin et ne pouvant plus se relever.

Il se lamentait, trouvant probablement qu'il avait fait une mauvaise affaire. Toutefois, il ne se désespérait pas trop et donnait à manger à la malheureuse bête, herbe et paddy, espérant ainsi la ranimer et lui rendre assez de vigueur pour la conduire au moins jusque chez lui.

Toutes ces vieilles rosses se sont assez bien vendues, ainsi que les chevaux réformés.

Les Hovas paraissent très fiers d’en posséder un.

L'hôpital anglais est séparé de la hauteur sur laquelle Tananarive est bâtie par des rizières inondées.

Tananarive forme d'ailleurs un véritable îlot entouré de rizières et d’eau de tous côtés.

Le bâtiment qui constitue l’hôpital est bien situé, sur une hauteur où on a de l’air en quantité.

L’intérieur est bien installé et bien tenu.

Le personnel comprend des hommes et des femmes indigènes, paraissant fort bien dressés et bien tenus.

Les femmes ont le costume des infirmières de France. Actuellement, il y a encombrement, et nous avons trouvé là un grand nombre d’officiers, surtout du 200e régiment et de l’artillerie.

Il y a deux officiers d’Infanterie de Marine, dont le capitaine Desplanques

de mon bataillon qui a la fièvre et la dysenterie. Il paraît très fatigué et je crains bien pour lui.

Il est d’ailleurs très abattu, et m’a dit qu’il était perdu. Le docteur et moi avons fait tous nos efforts pour lui remonter le moral.

Les officiers sont dans de petites chambres à trois ou à quatre, où il fait chaud et on est surtout à l’étroit et très gênés. Que faire ? Il n’est pas possible, pour le moment, de leur donner plus de bien-être.

Cette promiscuité est gênante surtout, comme dans le cas présent, lorsque dans la même chambre se trouvent avec des fiévreux, des dysentriques.

On fait tout dans le même local, et on y mange également, aussi les odeurs les moins agréables frappent l’odorat en entrant.

Cette visite m’a laissé une pénible impression, car je porte beaucoup d’intérêt à Desplanques qui est d’ailleurs, un officier très méritant et distingué, et je serais désolé qu'il lui arrivât malheur.

En rentrant le soir, Trabaud et moi avons éprouvé les symptômes de la fièvre et nous l’avons attribué à la traversée des marais. Nous avons vite pris de la quinine, afin d’arrêter tout accès.

20 Octobre. Dimanche.

Allé à la messe.

Un médecin a chanté « l’Ave Maria » de Gounod.

Ce que je te disais est arrivé. Le colonel Bouguié, toujours mal disposé pour le 3e bataillon, et pour ne pas porter préjudice à son 2e bataillon, n’a rien fait pour nous. Il a prétendu qu'ayant été sous les ordres du colonel De Lorme, pendant presque toute la campagne, nous devions être notés par lui.

C’est en effet logique, mais d’autre part, le colonel De Lorme se retranche derrière une raison analogue, disant que nous appartenons au 13e régiment, et que c’est à notre colonel de nous noter.

Heureusement, le général Voyron a pris notre parti et a fait lui-même les propositions.

21 Octobre. Lundi.

Aujourd’hui, tout Tananarive est en l’air. La Reine tient un grand kabary sur la place d’Andohalo, justement sous nos fenêtres.

Cela consiste en un discours fait par la Reine en public, avec tout le cérémonial d’usage qui est assez curieux et original.

Voici comment s’est passée la cérémonie.

D’abord, toutes les troupes ont été consignées, les officiers dans les cantonnements ou dans leurs logements respectifs. Pour nous, cette dernière prescription faisait bien notre affaire, puisque la cérémonie devait se passer devant notre maison.

Les postes militaires avaient reçu l’ordre de rendre les honneurs princiers sur le passage du cortège, la Reine devant se distinguer de tous les personnages de sa suite par la couleur rouge de son ombrelle.

Dès 6 heures du matin, quelques habitants arrivent sur la place et, selon l’habitude du pays, s’accroupissent ou s’assoient sur les escaliers ou sur les pentes des talus.

On a construit en haut de la place, sur la face Est, une estrade élevée, au milieu de laquelle est érigé un dais et placé le trône.